歯の表面(エナメル質)に限局した初期の虫歯です。痛みはほとんどなく、見た目にもわかりにくいことが多いです。フッ素塗布やブラッシング指導で経過観察を行い、必要に応じてごく浅い部分の処置を行います。

虫歯治療

虫歯治療について

虫歯とは

歯がトラブルになる際の代表的な疾患の一つ、それが虫歯です。専門用語では齲蝕もしくはカリエス(英: Caries)ともいいます。

歯の構造の一つに、エナメル質というものがあります。これは歯の一番外側に位置してることが多く、水晶と同じといえるほど硬さで、外部からくる様々な刺激から歯を守っています

主にカルシウムとリン酸から構成されるハイドロキシアパタイトという物質でできており、脱灰(カルシウムやリン酸などのミネラルが溶け出す現象)と、再石灰化(唾液中のミネラルがまた歯に戻っていく現象)が日夜同じ程度繰り返されてバランスを保っています。

脱灰は糖を分解した虫歯菌の出す酸が原因で進むことが多いです。ミネラルが溶け出したために歯の内側の密度が低くなり、歯が白く濁ったような見た目にもなります。

その場合、フッ素入りの歯磨き粉や洗口剤、キシリトールガムを噛んで唾液の分泌を促進させたり、砂糖の摂取自体を控えたり口腔内に停留させないことで、再石灰化を促進させ、バランスを取り戻すことが推奨されます。

虫歯の進行

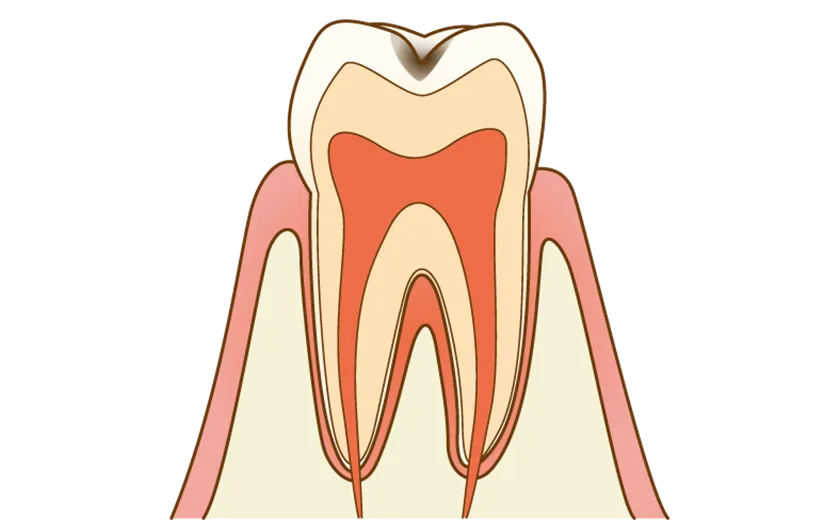

C1

そのまま脱灰が進行してしまうと、穴が開いてしまうことになります。初期の虫歯(専門用語でC1と表現されることが多いです)としてよく扱われ、部位によっては削って詰める処置が必要になってきます。この時点で自然治癒は不可能となってしまいます。

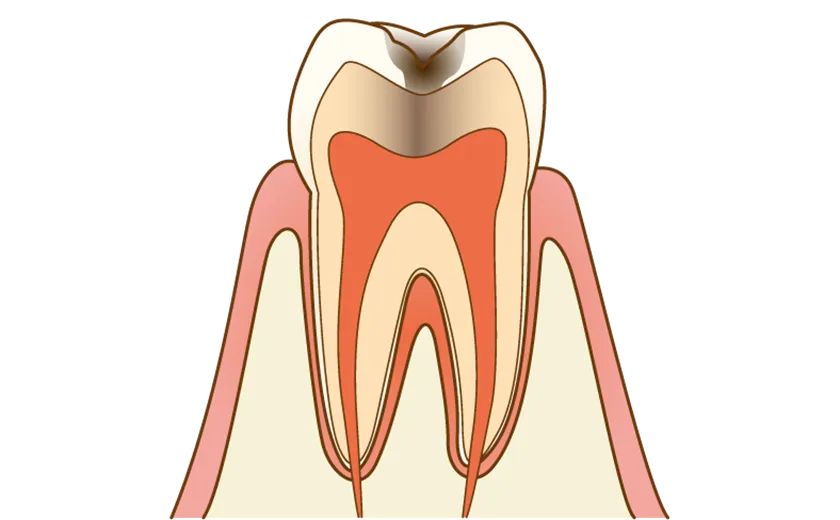

C2

さらに進行すると中期の虫歯(C2)となります。ここまで来ると、食べ物などの色素が沈着したり、エナメル質の内部にある象牙質が露出し、色が黒く見えてくるため、気付かれる方が多くなってきます。

また、歯髄という歯の中の神経に刺激が伝わるようになる為、しみるなど痛みを感じるようにもなります。積極的に削って詰める処置が必要となります。

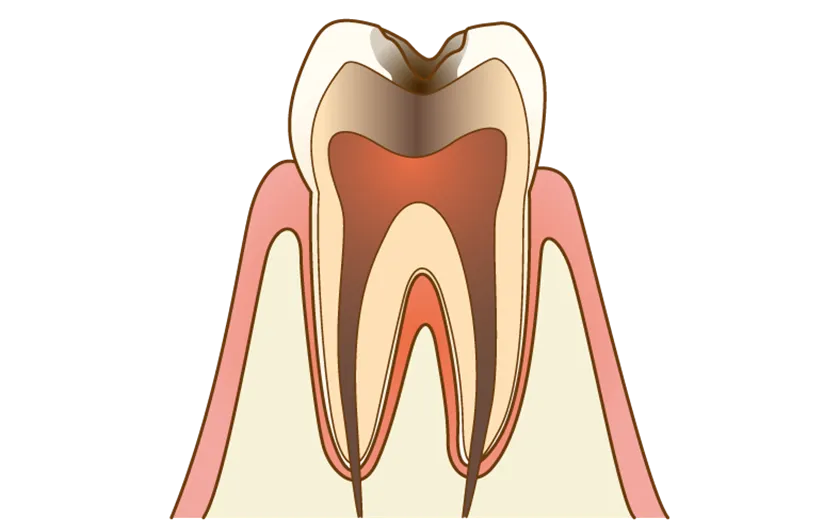

C3

その次には虫歯がだいぶ進行した状態(C3)となり、感染した神経まで取る治療が必要となる場合が多いです。歯の根本で膿を形成していることもあります。

C4

最後まで進んでしまった場合、C4と呼ばれる状態となりほとんどの健全歯質は失われており、多くの場合が抜歯適応となります。

虫歯ができる原因

虫歯の原因は大きく4つの要素「細菌」「糖分」「歯の質」「時間」によって構成されます。とくに甘いものや間食の頻度が多い方、歯磨きが不十分な方は虫歯になりやすく、予防には正しい食習慣とセルフケアが欠かせません。

こんな方は虫歯に注意

歯並びが悪い方、唾液の分泌量が少ない方、間食や甘い飲み物を頻繁に摂取する方、歯磨きの習慣が不十分な方などは虫歯リスクが高くなります。また、ストレスや全身疾患などが原因で唾液の働きが弱まることも虫歯の一因です。

虫歯は予防と対策が大切

お口の中は常に唾液の中の菌に晒されています。様々な方法で虫歯から歯を守る必要があります。

代表的なのが糖を取らない、またはお口の中で停滞したままにしない事やフッ素を塗るなどです。治療は該当部位に沿い、なるべく低侵襲の方法(コンポジットレジン修復など)を選択して、再発防止に努める事が大切です。

同じ習慣のままだと、元々虫歯になった場所なので再発する可能性が高いのは明白です。

日々のケアでその確率をできるだけ下げる事が、生涯ご自身の歯を守り切るのに必須なポイントとなるのです。

C1〜C4の虫歯の進行度と治療内容

C1の特徴と治療内容

C2の特徴と治療内容

虫歯が象牙質にまで進行した段階で、冷たいものがしみるなどの症状が出ることがあります。虫歯部分を削り、コンポジットレジンなどの詰め物で修復します。早期に治療すれば、神経を残せる可能性が高くなります。

C3の特徴と治療内容

虫歯が神経(歯髄)に達した状態で、強い痛みを伴うことがあります。根管治療(神経の除去と洗浄・消毒)を行った後、土台を作り、被せ物で補います。放置すると歯の保存が困難になるため、迅速な対応が必要です。

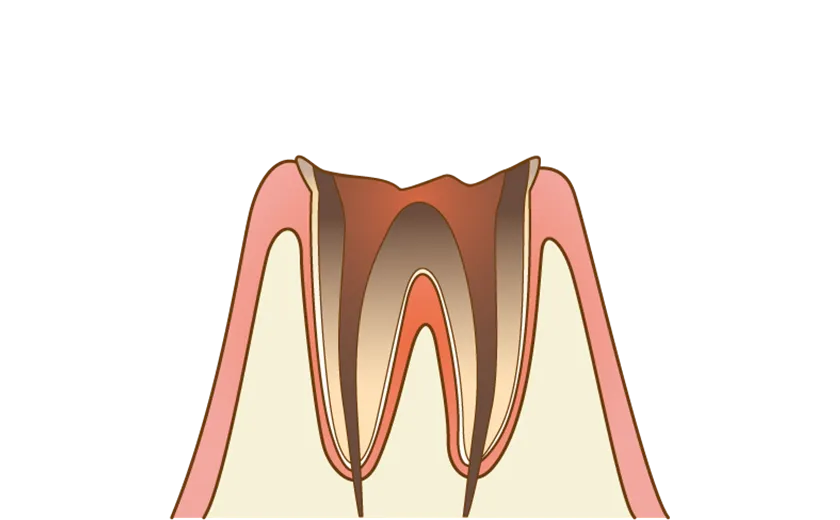

C4の特徴と治療内容

歯の大部分が崩壊し、神経が死んでしまっている状態です。痛みは一時的に消えることもありますが、膿が溜まり再度腫れるなど、重篤な症状を引き起こすことも。抜歯の適応になることが多く、ブリッジやインプラントなどの補綴治療が必要になる場合もあります。